- Trainer/in: Magdalena Daller

GRIPS - Uni Regensburg

Suchergebnisse: 1760

- Trainer/in: Magdalena Golonka

- Trainer/in: Friederike Pronold-Günthner

Geschichtsstudierenden der Uni Regensburg bietet die Stadt Regensburg ein Ensemble an an Kirchen und Klöstern, die gerade für die mittelalterliche Epoche sehr prominent sind. Die Reichsabtei St. Emmeram war im 10./11. Jahrhundert eine der reichsten und mächtigsten Klöster im Reich; die adligen Damenstifte Nieder-, Ober- und Mittelmünster genossen im frühen Mittelalter größtes Ansehen über die Stadtgrenzen hinaus. Im 13. Jahrhundert verdichtete sich die Sakraltopographie durch die Ankunft der Bettelorden in Regensburg. Dominikaner und Minoriten haben zwei der am besten erhaltenen deutschen Klosterkirchen des 13. Jahrhunderts hinterlassen. Darüber hinaus gibt es auch ein seit dem Mittelalter bestehendes und heute noch aktives Kloster (Heiligkreuz, Dominikanerinnen) und zahlreiche kleinere Klöster, die sich im Stadtraum „verstecken“ (z.B. Deutschordenskommende St. Leonhard). Diese Übung richtet sich vor allem an jüngere Semester, die wissen möchten, in welcher Stadt sie studieren, wie man mit offenen Augen die historischen Zeugnisse ihres Studienortes zum Verständnis des Mittelalters begreifen lernen und dadurch sein Studium dieser Epochen wesentlich bereichern kann. Es werden in der Blockübung ausgewählte Schriftzeugnisse des Mittelalters zusammen erarbeitet und durch Exkursionen im Regensburger Stadtraum ergänzt.

- Trainer/in: Sonja Neumeier

- Trainer/in: Jörg Oberste

- Trainer/in: Frieda Walter

Geschichtsstudierenden der Uni Regensburg bietet die Stadt Regensburg ein

Ensemble an an Kirchen und Klöstern, die gerade für die

mittelalterliche Epoche sehr prominent sind. Die Reichsabtei St. Emmeram

war im 10./11. Jahrhundert eine der reichsten und mächtigsten Klöster

im Reich; die adligen Damenstifte Nieder-, Ober- und Mittelmünster

genossen im frühen Mittelalter größtes Ansehen über die Stadtgrenzen

hinaus. Im 13. Jahrhundert verdichtete sich die Sakraltopographie durch

die Ankunft der Bettelorden in Regensburg. Dominikaner und Minoriten

haben zwei der am besten erhaltenen deutschen Klosterkirchen des 13.

Jahrhunderts hinterlassen. Darüber hinaus gibt es auch ein seit dem

Mittelalter bestehendes und heute noch aktives Kloster (Heiligkreuz,

Dominikanerinnen) und zahlreiche kleinere Klöster, die sich im Stadtraum

„verstecken“ (z.B. Deutschordenskommende St. Leonhard). Diese Übung

richtet sich vor allem an jüngere Semester, die wissen möchten, in

welcher Stadt sie studieren, wie man mit offenen Augen die historischen

Zeugnisse ihres Studienortes zum Verständnis des Mittelalters begreifen

lernen und dadurch sein Studium dieser Epochen wesentlich bereichern

kann. Es werden in der Blockübung ausgewählte Schriftzeugnisse des

Mittelalters zusammen erarbeitet und durch Exkursionen im Regensburger

Stadtraum ergänzt.

- Trainer/in: Ljubov Avila

- Trainer/in: Philipp Bucksteeg

- Trainer/in: Sonja Neumeier

- Trainer/in: Jörg Oberste

Das Blockseminar richtet sich an fortgeschrittene Masterstudierende und

Doktorand:innen und nähert sich dem Schreiben für die Wissenschaft in

drei Schritten: In einem ersten Teil soll es um die eigenen

Schreibkompetenzen beim Verfassen wissenschaftlicher Texte und um gutes

Wissenschaftsdeutsch gehen. Welcher Schreibtyp bin ich, wie strukturiere

ich den Schreibprozess eines umfassenderen wissenschaftlichen Textes

und wie schreibe ich verständlich? Zweitens wird in die Praxis der

Textredaktion und den Prozess der Veröffentlichung wissenschaftlicher

Texte eingeführt. Im dritten Teil des Seminars steht die gute

wissenschaftliche Praxis (GWP) im Zentrum. In Orientierung am 2019

veröffentlichten Leitfaden der DFG soll für die Problematik

wissenschaftlichen Fehlverhaltens sensibilisiert und der verantwortete

Umgang mit Daten und Quellen reflektiert werden.

- Trainer/in: Susanne Ehrich

- Trainer/in: Tobias Spiel

Nicht erst seit dem Aufkommen des Feminismus oder dessen 2. oder 3. Welle experimentieren Frauen mit dem Medium Photographie und produzieren Kunst. Lange waren sie und ihre Werke jedoch unsichtbar bzw. wurden nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert. Im Seminar wollen wir im späten 19. Jahrhundert ansetzen und auf frühe sowie spätere Photographinnen blicken (Jessie Tarbox Beals, Florestine Perrault Collins, Tina Modotti, Candida Höfer, Hilla Becher, Hannah Reyes Morales etc.) und ihre Arbeiten einer Bildanalyse im sozialpolitischen sowie medienhistorischen Kontext unterziehen.

- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz

- Trainer/in: Lioba Scharrenbroich

Dieser Kurs wendet sich an Studierende, die Russisch und/oder BKS mindestens auf Niveau B1 beherrschen. Wir versuchen, unsere Studieninhalte aus den (süd-) osteuropabezogenen Area Studies in Sprachen der Region zu diskutieren, anhand von Schlüsseltexten (Reden, Interviews, Zeitungsartikeln) in den Originalsprachen, die wir dann ebenso in den Originalsprachen diskutieren. Anders als die Spracherwerbskurse zielt dieser Kurs darauf, diejenigen Fachinhalte, die aus den Fächern Geschichte und Gesellschaftswissenschaften in der Regel in Deutsch oder Englisch besprochen zu werden, auch in wichtigen Zielsprachen der Region formulieren zu können. Die Sitzungen werden abwechselnd auf Russisch und BKS abgehalten. Diejenigen, deren erlernte Sprache in einer Sitzung gerade nicht an der Reihe ist, trainieren bei dieser Gelegenheit ihr Hörverstehen der „unbekannten“ Sprache und lösen dazu Quizaufgaben. Das Qualifizierungsziel der Übung ist, die Übertragung fachwissenschaftlichen Wissens in eine Kommunikation in der Zielsprache zu erleichtern und damit den Einsatz jenseits des westlichen akademischen Kontexts zu ermöglichen, etwa bei Auslandsaufenthalten im postjugoslawischen und postsowjetischen Raum oder im Kontakt mit Menschen aus diesen Räumen, die bei uns leben und mit denen eine Kommunikation auf Deutsch (noch) nicht möglich ist.

Anforderungen: Regelmäßige Teilnahme; Lektüre; Teilnahme an Diskussion; Vor- und Nacharbeiten von Wortfeldern, Ausdrucksweisen, die für den aktiven Sprachgebrauch notwendig sind

- Trainer/in: Klaus Buchenau

- Trainer/in: Edith Feistner

- Trainer/in: Kim Wüstenhagen

Die ist ein Online-Kurs. Materialien und sonstige Informationen werden über GRIPS oder email kommuniziert. Neben der Lektüre von Texten ist wöchentlich eine schriftliche Analyse einer Photographie virtuell einzureichen. Zu simultan stattfindenen Zoom-Sitzungen wird es nur in Ausnahmefällen kommen.

- Trainer/in: Franziska Findeis

- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz

Dies ist ein Online-Kurs. Materialien und sonstige Informationen werden über GRIPS oder email kommuniziert. Neben der Lektüre von Texten ist wöchentlich eine schriftliche Analyse einer Photographie virtuell einzureichen. Zu simultan stattfindenen Zoom-Sitzungen wird es nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Ankündigung kommen - vermutlich dann zur Seminarzeit dienstags um 14 Uhr.

- Trainer/in: Franziska Findeis

- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz

Dies ist ein asynchroner Online-Kurs. Aufgaben und Informationen werden

über GRIPS und/oder email kommuniziert. Wöchentlich müssen bis zum

Ende der Vorlesungszeit schriftliche Hausaufgaben angefertigt und auf

GRIPS eingestellt werden. Zoom-Sitzungen finden nur sporadisch statt -

die Teilnahme an diesen Terminen ist nicht verpflichtend.

- Trainer/in: Franziska Findeis

- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz

- Trainer/in: Edith Feistner

- Trainer/in: Christina Hafner

- Trainer/in: Nicole Wagner

- Trainer/in: Regine Weber

Den Regionalwissenschaften (area studies) geht mitunter der Ruf voraus, eher locker in disziplinäre Diskussionen und enger in politische Netzwerke eingebunden zu sein. Die Kritik bezieht sich auf die gesamte Geschichte der Area Studies seit dem 19. Jahrhundert: Zum Beispiel auf ihre Nähe zu britischen und französischen Kolonialbehörden, deren Herrschaft Regionalspezialisten aus Anthropologie oder Orientalistik angeblich erleichterten; auf die Instrumentalisierung der (Süd)Osteuropakunde durch Nationalsozialisten, Kalte Krieger und schließlich auf heutige Denkfabriken verschiedener Couleur, die auf Osteuropa-Expertise zurückgreifen, um postsozialistische Gesellschaften in ihrem Sinne zu transformieren.

Die Vorwürfe übermäßiger Politiknähe konnten, trotz der Aufarbeitung der „orientalistischen“ und nationalsozialistischen Verstrickungen, auch deshalb nicht ad acta gelegt werden, weil seit 1989 immer neue Krisen eine Zusammenarbeit von Area Studies und Politik begünstigen, sei es bei den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und in der Ukraine, bei der Migrations- und Fluchtproblematik oder dem Phänomen des sogenannten Rechtspopulismus. Durch Themen wie Corona und Klima ist zudem ein verstärkter Szientizismus in die Politik eingezogen, d.h. Politik wird heute mehr als früher mit „der“ Wissenschaft begründet, die angeblich dieses oder jenes zwingend verlange. Dadurch erhalten Forschende zwar öffentliche Aufmerksamkeit, laufen gleichzeitig aber auch Gefahr ihre Freiheit einzubüßen, weil die Politik von ihnen eindeutige Botschaften verlangt. Die moderne, auf Produktivität getrimmte Universität ist ebenfalls Teil dieses Problemkomplexes, denn sie erwartet öffentliche Präsenz und eine „dritte Mission“ über den Tellerrand der Wissenschaft hinaus als Bringschuld gegenüber der Gesellschaft.

In der Übung setzen wir uns tiefer mit diesen Prozessen auseinander und überlegen in einer Art Zukunftswerkstatt, welche Art von Area studies und welche Beziehung zur Politik eigentlich wünschenswert sind.

Leistungsnachweis: Regelmäßige Teilnahme, Lektüre, Referat.

Einführende Literatur: Katrin Boeckh, Hermann Beyer-Thoma: Osteuropa in Regensburg. Institutionen der Osteuropa-Forschung aus ihrer historischen Perspektive. Regensburg 2008.

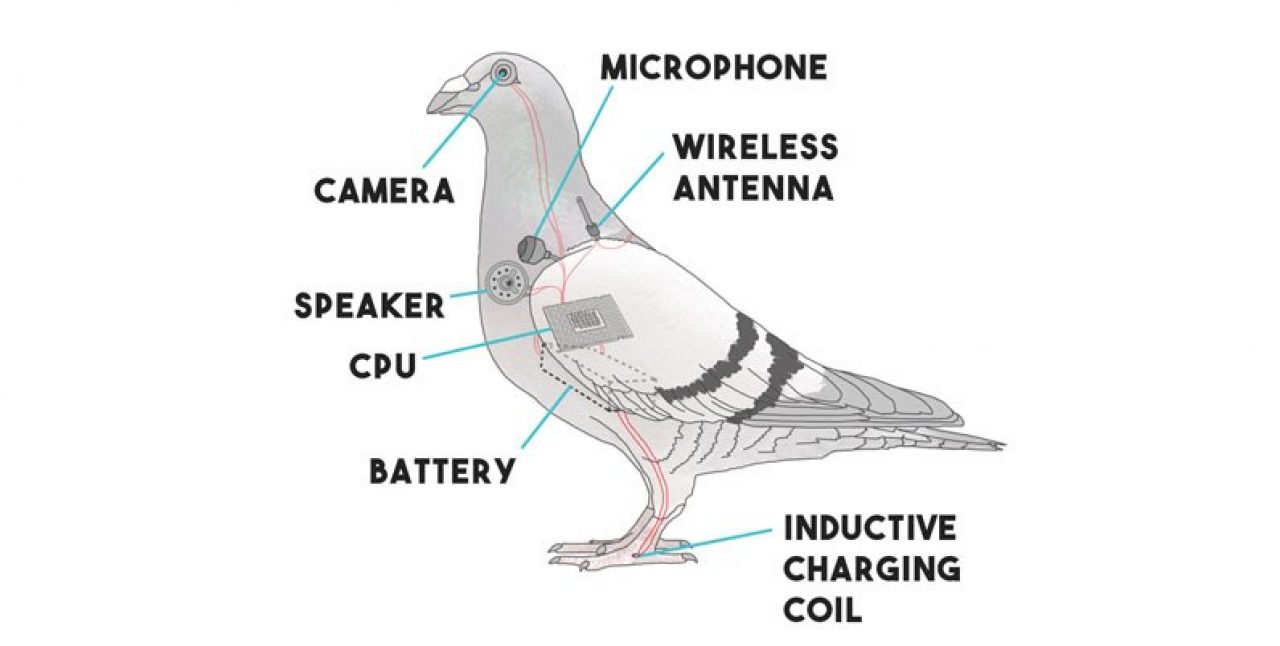

- Trainer/in: Klaus Buchenau

Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit, Forscher, Reisender, Erfinder und Schriftsteller in einer Person, liefert für die Musik- und Akustikforschung zentrale Ansätze einer Affektenlehre, er versieht seine Schriften mit Kompositionen wie einer Tarantella, in seinen Gedankenexperimenten erfindet er Musikinstrumente, Abhör- und Beschallungsanlagen und verbindet diese, ganz Universalgelehrter, mit Wissenschaften wie der Mathematik, Geographie, Astronomie und der Medizin.

Anhand der Lektüre der aktuellen Übersetzung von Kirchers Musurgia universalis (Rom 1650) und der Neuen Hall- und Thonkunst von 1684 wollen wir uns der Ideenwelt des 17. Jahrhunderts nähern. Sollte in der zweiten Semesterhälfte Präsenzunterricht möglich sein, werden wir uns in einer Exkursion ausgewählte Instrumente anschauen.

- Trainer/in: Rebecca Wolf

Viel mehr Migration geht eigentlich nicht: Seit dem beginnenden 14. Jahrhundert im heutigen oberbayerisch-oberpfälzisch-fränkischen Grenzgebiet erwähnt, ist das Geschlecht der Khevenhüller Ende desselben Jahrhunderts als bamberigsche Pfleger in Villach nachweisbar, wo es im 16. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Geschlechter in Kärnten aufstieg. Die prunkvollen Gräber in der Villacher Stadtkirche zeugen noch heute hiervon. Früh zum Protestantismus konvertiert, machten Mitglieder der Familie dessen ungeachtet im kaiserlichen Dienst Karriere, bauten ihre Stellung in Kärnten aus und erreichten Ende des 16. Jahrhunderts die Erhebung in den Grafenstand. Als Kaiser Ferdinand II. die habsburgische Konfessionspolitik indes wieder verschärfte, war der protestantisch bleibende Zweig der Familie zur Emigration gezwungen. Während rekonvertierte Familienmitglieder unverändert im kaiserlichen Windschatten Karriere machten, ließ sich der evangelische Zweig im Nürnberger Umfeld nieder.

Die Übung wird an ausgewählten Texten und Quellen der Familiengeschichte als exemplarischem Beispiel des Exulantentums nachgehen. Dabei sollen theoretischen Fragen nach der Ausformung der Konfessionalisierung genauso zur Sprache kommen wie solche, die die moderne Migrationsforschung stellt.

- Trainer/in: Michaela Stauber

- Trainer/in: Jörg Zedler

- Trainer/in: Susanne Ehrich

- Trainer/in: Rita Geiger

In den 2020ern prägen erinnerungskulturelle Debatten um das „postkoloniale“ Erbe die öffentlichen Debatten, sowohl in den Gesellschaften der ehemaligen Kolonialmächte als auch der ehemaligen Kolonisierten. Beispiele hierfür sind Forderungen nach der Restitution von Kunstschätzen kolonialer Provenienz (wie die Benin-Bronzen), Kontroversen über Denkmäler (wie die 2015 gestürzte Statue von Cecil Rhodes vor der Universität Kapstadt) und Straßennamen (wie die M*-Straße in Berlin) oder Debatten über Reparationen (z.B. für den transatlantischen Versklavungshandel oder den Genozid an den Ovaherero und Nama).

In dieser Übung sollen die komplexen wissenschaftlichen, juristischen, politischen und ethischen Fragen, die sich im Rahmen erinnerungskultureller Kontroversen über das postkoloniale Erbe stellen, aus transnationaler Perspektive untersucht werden. Dabei kann es um den Gegenstand gehen, die beteiligten Akteur:innen, die Rezeptionsebene oder die gestellten Forderungen.

- Trainer/in: Philipp Bernhard

- Trainer/in: Jana Vinga Martins

- Trainer/in: Susanne Ehrich

- Trainer/in: Rita Geiger

- Trainer/in: Johannes Molz

Die Vorlesung ist Teil des viersemestrigen Zyklus von Überblicksvorlesungen („Basismodul Musikgeschichte”). Aus dem 17. Jh. sollen mit Claudio Monteverdi (1567–1643), Heinrich Schütz (1585–1672) und Jean-Baptiste Lully (1632–1687) die bedeutendsten Komponisten Italiens, Deutschlands und Frankreichs betrachtet werden. Um 1680 wird mit den Werken Arcangelo

Corellis (1653–1713) ein instrumental geprägter Ton europaweit dominant, ein Prozess, der im Werk von Johann Sebastian Bach (1685–1750) gipfelt. Andere Wurzeln hat die Sinfonik der Mannheimer Schule und Joseph Haydns, und die repräsentative öffentliche Musikform der Oper in französischer sowie insbesondere in italienischer Gestalt verbindet – gleichsam an Bach vorbei – den Anfang des 18. Jahrhunderts mit dessen Ende: Wolfgang Amadeus Mozarts Musik ist ohne Italien nicht denkbar.

- Trainer/in: Katelijne Schiltz

Unter „Musikgeschichte der Renaissance“ fasst man üblicherweise die Musik der Zeit zwischen ca. 1430 und 1600, also grob: zwischen Dufay und Monteverdi. Das Ausziehen grober Linien und die Stoffvermittlung stehen im Mittelpunkt dieses Vorlesungstyps, doch wollen wir uns gleichzeitig auf einzelne Themenbereiche konzentrieren. Einige Schwerpunkte werden sein: – „Europa“ im 15. und 16. Jh.; – „Humanismus“ im Musikschrifttum; – „Kirchliche“, „geistliche“ und „weltliche” Musik; – Uniformierungstendenzen in der Komposition des 16. Jahrhunderts; – Techniken und Bedeutung des Musikdrucks usw.

- Trainer/in: Katelijne Schiltz

Die Digitalisierung durchdringt heute alle Lebensbereiche, durch Smartphones und Tablets sind Informationen jederzeit und überall abrufbar. Die unbestreitbaren Chancen und Möglichkeiten dieser ‚digitalen Revolution‘ stellen gleichzeitig die schulische Lehre und damit die Ausbildung von Lehrkräften vor neue Herausforderungen.

Im Zentrum der Übung stehen zunächst fachdidaktische Methoden und Theorien zu außerschulischen Lernorten sowie zu digitalen Lehr-Lernmedien, die dann in einem praktischen Teil am Beispiel der App Future History erprobt werden sollen. Die Grundlagen hierfür werden in einem ersten, wöchentlich stattfindenden Teil gelegt. Ziel des zweiten, als Blockveranstaltung stattfindenden Teils ist es, das Erlernte in die Praxis zu überführen und eine digitale historische Stadtführung durch Regensburg zu konzipieren. Dabei sollen dann auch fachwissenschaftliche Aspekte zur mittelalterlichen Stadtgeschichte mit fachdidaktischen Überlegungen kombiniert werden.

- Trainer/in: Johanna Buhl

- Trainer/in: Julian Zimmermann

Die Übung führt in Methoden transkultureller Geschichtsforschung ein und

diskutiert die Möglichkeiten (und Grenzen) ihrer Anwendbarkeit anhand

ausgewählter Beispiele aus der früh- und hochmittelalterlichen

Geschichte.

Ziel der Veranstaltung ist, dass die Teilnehmer sowohl verschiedene

Methoden (Shared History, Verflechtungsgeschichte, entangled histories,

Komparatistik) im Zusammenhang ihrer jeweiligen Entstehungskontexte

kennenlernen sowie gemeinsam im Seminar erproben, inwieweit diese

Ansätze für die Analyse ausgewählter Quellen bzw. zur Beschreibung

bestimmter historischer Entwicklungen nutzbar gemacht werden können.

- Trainer/in: Jenny Oesterle

- Trainer/in: Tobias Spiel

Rezensionen sind eine kleine Textsorte, mit der man nicht berühmt wird. Aber sie sind alles andere als unwichtig. Denn wir sind auf Hilfestellungen angewiesen, die uns Orientierung in zunehmend unübersichtlichen Wissensfeldern ermöglichen. Rezensionen gehören hier zu den wichtigen Dienstleistungen, sind aber mehr als das. Sie dienen auch als Medium intellektueller Verständigung, das sehr verschiedene Färbungen annehmen kann. Der Ton einer Rezension kann zum Beispiel vorsichtig-nacherzählenden sein, polemisch-entlarvend oder interpretierend-kreativ. Nicht zuletzt tragen Rezensionen zu intellektuellen Debatten bei, sie sind unverzichtbar für den Dialog von Geisteswissenschaften und breiterer Öffentlichkeit. Weil Rezensionen eine kurze Gattung mit einer sehr klaren Materialgrundlage sind, eignen sie sich für eine Übung. In dieser Veranstaltung wird geübt, wie man große Linien eines Buches prägnant wiedergibt, ein Werk in einen Kontext einordnet; wie man einen Autor kritisiert, ohne zu verletzen; und nicht zuletzt, wie man zu einem gut lesbaren Text kommt. Die Teilnehmer können nach eigenem Interesse ihren Rezensionstitel aus aktuellen Neuerscheinungen zu Südosteuropa (in zweiter Linie auch zu Osteuropa) auswählen. Jede Rezension wird mehrfach in der Veranstaltung besprochen und zur Überarbeitung zurückgegeben. Gut gelungene Texte können, bei entsprechendem Bedarf der einschlägigen Rezensionsforen, auch veröffentlicht werden.

- Trainer/in: Klaus Buchenau

Vom 13.-16 Mai 2016 findet das Festival Tage Alter Musik statt. Es sind Konzerte mit Musik vom 14. bis zum 18. Jahrhundert geplant. Im Rahmen der Übung werden wir uns mit einer Auswahl der Kompositionen, die auf dem Programm stehen, den Komponisten und den aufführenden Ensembles

beschäftigen. Auf dieser Grundlage werden wir Texte für das Programmheft der Tage Alter Musik verfassen. Die Teilnehmer haben darüber hinaus die Möglichkeit, während des Festivals aktiv mitzuarbeiten und so wichtige praktische Erfahrungen zu sammeln.

- Trainer/in: Katelijne Schiltz

Die Veranstaltung orientiert sich am Kanon für die Staatexamensprüfung nach der neuen LPO I, der ab dem Prüfungstermin Herbst 2023 zum Einsatz kommt.

Vorausgesetzt wird der Stoff der Vorlesung zur spanischen und lateinamerikanischen Literaturgeschichte, die zuletzt im Wintersemester 2023/24 stattgefunden hat.- Trainer/in: Dagmar Schmelzer

- Trainer/in: Anna Höcherl

Zeit: Dienstag, 12-14 Uhr

Raum: PT 2.0.9

Modul: SOE M 02

Leistungsanforderungen:

- Regelmäßige und aktive Teilnahme

- Regelmäßige Literaturlektüre

- aktive Teilnahme an der Gruppenarbeit

Benotete Leistungen:

- Textpräsentation, Abgabe Exzerpt

- Trainer/in: Karolina Novinscak

Praktische Übung des Stoffs der Vorlesung „Einführung in die Informatik und Medieninformatik" sowie vertiefte Kenntnisse von digitalen Daten.

Kursinhalte

Kodierung und Kompression von Text-, Bild-, Audio- und Videodateien

Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung

Formale Grammatiken und Automaten, Reguläre Ausdrücke

Repräsentation von Daten im Computer

Zahlensysteme und Operationen auf Binärdaten

Allgemeines

Die Übung vertieft den Stoff der Vorlesung „Einführung in die Informatik und Medieninformatik" und geht auf praktische Anwendungen der in der Vorlesung vorgestellten Konzepte ein. Die regelmäßige, erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur zur Vorlesung. Inhalte der Übung sind ebenfalls Klausurstoff.

- Trainer/in: Franziska Hertlein

- Trainer/in: Raphael Wimmer

Leiter der Übung: Dr. Georg Köglmeier

Nach einer allgemeinen Einführung in die Paläographie, die Lehre von der Schrift, ihren Erscheinungsformen und Funktionen in den einzelnen Epochen, werden handschriftliche archivalische Quellen aus der Kommunalverwaltung in Bayern in der Frühen Neuzeit gelesen und inhaltlich erschlossen. Die Teilnehmer sollen dabei paläographische Kenntnisse erwerben oder vertiefen und einen Einblick in die Geschichte der Kommunalverwaltung gewinnen.

Die Transkription handschriftlicher Texte wird mittlerweile bedeutend erleichtert durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die – in Form des Programms bzw. der Plattform Transkribus – auch in dieser Übung verwendet werden soll. Dies ermöglicht es, umfangreichere Texte zu bearbeiten. Dennoch müssen paläographische Kenntnisse vorliegen, um die Übertragungen, die nach wie vor nicht fehlerfrei sind, ggf. zu korrigieren.

Im Rahmen der Übung soll auch ein Archiv besucht werden.

- Trainer/in: Georg Köglmeier

Es werden analog zur Grundvorlesung Mikrobiologie (VVZ-Nr. 54 121) die

folgenden Themenkomplexe anhand von Übungsaufgaben besprochen:

Zytologie, Wachstum, Molekularbiologie, Metabolismus, Systematik.

- Trainer/in: Annett Bellack

- Trainer/in: Florian Mayer

- Trainer/in: Britt Morawetz

Herzliche Willkommen zur Übung Statistik II!

Wir treffen uns wöchentlich am Donnerstag, 14 - 16 Uhr (c.t.), unter folgendem Link:

https://uni-regensburg.zoom.us/j/8728207595?pwd=cDl5bC81ZUFPenhFams1bWJ3bE1Vdz09

Los geht es am 15.04. mit einer kurzen organisatorischen Einführung. Erklärt wird R. Wer dieses Programm schon heruntergeladen bzw. damit gearbeitet hat, muss nicht zu diesem Termin erscheinen.

Bei Fragen: mario.frei@ur.de

Beste Grüße

Mario

- Trainer/in: Mario Frei

Im 16. Jahrhundert erlebte Europa eine düstere Phase, die von intensiven Hexenverfolgungen geprägt war. Dieses Zeitalter, das durch soziale, religiöse und politische Unruhen gekennzeichnet war, schuf einen fruchtbaren Boden für die Ausbreitung von Hexenverfolgungen. Die Grafschaft Werdenfels (Teil des heutigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen) war im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl ein Zentrum der Hexenverfolgungen am Ende des 16. Jahrhunderts in Südostdeutschland. In der Übung sollen am Beispiel der Hexenprozesse der Grafschaft Werdenfels unterschiedliche Aspekte der Hexenverfolgungen erarbeitet und mit den Befunden aus anderen Regionen verglichen werden. Dazu werden ausgewählte Quellen, wie z. B. die Urgichten der Werdenfelser Hexenprozesse, transkribiert und bearbeitet.

Die Teilnehmer:innen der Übung erhalten einen Überblick zum Themenkomplex Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit, dem aktuellen Forschungsstand und den Deutungsversuchen. Dabei können sie paläographische Kenntnisse erwerben oder diese vertiefen.- Trainer/in: Franziska Strobel

Das Konzept der ‚Citizenship‘ ist ein äußerst vielseitiges, dynamisches und multidimensionales Konstrukt. Seine Popularität in der Wissenschaft und darüber hinaus, erlangte die Lehre von der Staatsbürgerschaft durch die theoretische Konzeption Thomas H. Marshalls, der von einer Trias aus bürgerlichen, politischen und sozialen Rechten ausging, durch die er legitime Ungleichheit zu begründen suchte. In den aktuellen wissenschaftlichen Debatten über ‚Citizenship‘ wird allerdings oft eine Erweiterung um weitere Rechte wie ‚kulturelle Rechte‘ oder ‚Gender Rechte‘ gefordert. Andere wiederum sehen bereits das Ende der klassischen nationalstaatlichen Staatsbürgerschaft gekommen und postulieren eine kosmopolitische Variante. Ziel dieses Kurses ist es, ausgehend von den Überlegungen Thomas H. Marshalls, die Entwicklungen und Veränderungen dieser Theorie herauszuarbeiten und zu diskutieren inwieweit die klassische Trias der Staatsbürgerrechte erweitert werden sollte bzw. ob dieses Konzept nicht von Grund auf bereits überholt ist. Dabei soll ein besonderer Fokus auf einer interkulturellen Perspektive liegen. Hierzu werden in kursorischer Lektüre unter anderem Texte von Thomas H. Marshall, Will Kymlicka, Ralf Dahrendorf und Wolfgang Welsch bearbeitet.

- Trainer/in: William Martin Funke

- Trainer/in: Politische Philosophie

Dienstag, 14-16 Uhr, Veranstaltungsnummer D-33200

In der Übung soll die Frühgeschichte Bayerns ab dem 6. Jahrhundert, die Zeit, in der das Land Bayern, das Volk der Bayern und die Herrschaft der Agilolfinger, das sog. ältere bayerische Stammesherzogtum, erstmals in schriftlichen Quellen genannt werden, untersucht werden. Dazu werden v.a. historiographische Quellen, Chroniken und Annalen, aber auch hagiographische Quellen herangezogen und kritisch ausgewertet. Die Teilnehmer sollen damit nicht nur einen Einblick in einen Abschnitt der bayerischen Geschichte bekommen, sondern auch die besonderen Merkmale einer Quellengruppe und die sich daraus ergebenen Anforderungen für ihre Auswertung kennenlernen.

Die Quellen aus dem frühen Mittelalter sind in Latein. In der Übung wird jedoch vorzugsweise mit Übersetzungen gearbeitet.

Die Übung findet in Form von Zoom-Konferenzen statt.

Als Leistungsnachweis werden gefordert: regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Anfertigung von Hausaufgaben.

Dr. Georg Köglmeier

- Trainer/in: Georg Köglmeier

- Trainer/in: Caroline Märzweiler

Hector Berlioz’ Grand traité d’instrumentation et d’orchestration (1843) ist die mit weitem Abstand prominenteste Instrumentationslehre des 19. Jahrhunderts und gilt spätestens seit der durch Richard Strauss überarbeiteten Fassung (Instrumentationslehre von Hector Berlioz, 1905) als das Kompendium zur Orchestrierung schlechthin. Gleich vorweg: Ziel dieser Übung ist es keineswegs, den Teilnehmern eine Anleitung zur Instrumentierung im Sinne kompositorischen Handwerks zu geben. Berlioz’ und Strauss’ Ausführungen werden hier nicht als definitive Erkenntnisse zur Orchesterbehandlung verstanden, sondern als Dokumentation einer Klangästhetik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die sich Früherem und Späterem gegenüberstellen lässt. Die antreibende Frage ist, wie sich in Instrumentationslehren der Blick auf die Orchesterverwendung verändert hat bzw. wo Kontinuitäten herrschen. Dazu erschließen wir uns das reichhaltige Angebot an Instrumentationslehren vom 19. bis hinein ins 21. Jahrhundert – mit Autoren, die oftmals ähnlich prominent waren wie Berlioz –, ziehen Vergleiche und sehen, wie sich das Komponieren für Orchester im Laufe der Zeit gewandelt hat.

- Dozent: Michael Braun

Die Digital Humanities gewinnen in den Geschichtswissenschaften zunehmend an Bedeutung. Diese Übung verknüpft daher die traditionelle historische Quellenarbeit in Archiven mit der Anwendung einer relationalen Datenbank und dem Graphdatenbankprogramm Neo4J. Nach einer einführenden Phase zu relationalen Datenbanken und Neo4J sollen die Teilnehmer:innen anhand archivalischer Quellen zur jüdischen Gemeinde von Floß in die bestehende Datenbank "Prosopographische Datenbank jüdischer Personen in der Frühen Neuzeit" eingebunden und veröffentlicht werden.

Diese praktische Übung ermöglicht es den Kursteilnehmer:innen, einen Beitrag zur Erforschung der jüdischen Gemeinden in der Frühen Neuzeit im heutigen Bayern zu leisten. Dabei setzen sie sich sowohl mit Themen wie jüdischer Genealogie, Onomastik (Namenskunde) und Prosopographie auseinander und erwerben/vertiefen ihre paläographischen Fähigkeiten. Gleichzeitig erwerben sie ein solides Fundament im Umgang mit relationalen Datenbanken in der Geschichtswissenschaft. Dieser interdisziplinäre Ansatz ermöglicht es den Studierenden, nicht nur ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch ein tieferes Verständnis für die komplexe Geschichte der jüdischen Gemeinden in der Frühen Neuzeit zu entwickeln. Vorkenntnisse in den Digital Humanities sowie im Transkribieren von frühneuzeitlichen Handschriften sind nicht zwingend notwendig.- Trainer/in: Franziska Strobel

- Trainer/in: Gerson Brea

- Trainer/in: Politische Philosophie

Seit langem spricht man vom „technischem Zeitalter” und versteht den Menschen als „homo faber”. Neuerdings macht auch die Rede vom „homo digitalis” die Runde. In der Tat: keine Politik und keine Lebensform, keine Gesellschaft und keine Kultur scheint sich heutzutage dem Fortschritt der Technik entziehen zu können. Wäre damit gegenwärtig die Technik das interkulturelle Verbindende? Sorgt sie für Transformationen der politischen und privaten Sphären? Oder ist sie vielmehr ein europäisches, westliches Ereignis, das nicht nur die Zerstörung fremder Kulturen vorantreibt, sondern auch wesentlich zu einer „neoliberalen Psychopolitik” beiträgt?

Die Übungsveranstaltung beschäftigt sich in kursorischer Lektüre mit Schlüsseltexten, die versuchen, die Relation zwischen Technik, Kultur und Politik neu auszuloten. Zur Sprache kommen dabei Autoren und Autorinnen wie Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Enrique Dussel und Byung-Chul Han.

- Trainer/in: Gerson Brea

- Trainer/in: Politische Philosophie

- Trainer/in: Brigitte Gutbrodt

- Trainer/in: Sebastian Pößniker

- Trainer/in: Michael Zimmermann

- Trainer/in: Alisa Langlitz

Warum machen Leute überhaupt Urlaub? Während Reisen und Migration schon seit Jahrtausenden fester Bestandteil menschlichen Lebens sind, handelt es sich beim Phänomen des Tourismus um ein Produkt der Moderne. Erst im 19. Jahrhundert schafften technologische Innovationen wie die Eisenbahn oder der Telegraf die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen strukturierten und oftmals kommerziell gesteuerten Tourismus, während gleichzeitig die Schattenseiten von Industrialisierung und Urbanisierung das Bedürfnis bürgerlicher Schichten nach außerstädtischer Erholung wachsen ließen. In den Zwischenkriegsjahren wandelte sich der Tourismus dann zu einem Massenphänomen, welches nicht zuletzt vom Nationalsozialismus stark instrumentalisiert wurde. Und auch im geteilten Deutschland des Kalten Kriegs blieb Tourismus zutiefst politisch: In der DDR organisierten staatliche Organisationen wie der FDGB-Feriendienst oder die FDJ den Tourismus nach ideologischen Prämissen, während im Westen die zunehmend obligatorischen Sommerurlaube in Italien oder Spanien eine bedeutende Rolle im Wandel der jungen Bundesrepublik zu einer Konsum- und Freizeitgesellschaft spielten. Heute steht der ausufernde „Jetset“-Tourismus einerseits für die global vernetzte Welt kosmopolitischer Eliten, gleichzeitig jedoch auch für rapide wachsende soziale Ungleichheiten und ökologischen Frevel – zumindest bis Corona.

Diese Übung befasst sich mit dem Phänomen des Tourismus aus historischer Perspektive. Weshalb entstand der Tourismus ausgerechnet im 19. Jahrhundert, und welche strukturellen Rahmenbedingungen waren hierfür notwendig? Welche politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen erfüllte der Tourismus, und inwiefern veränderte er sowohl Gesellschaften als auch die touristischen Räume selbst? Und wie entwickelten sich diese Dynamiken im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts? Diesen Fragen nähern wir uns anhand von aktueller Forschungsliteratur sowie einer Vielzahl abwechslungsreicher Quellen wie beispielsweise Reiseführern, Postkarten und Werbefilmen an.

Hinweis zum digitalen Ablauf: Der Kurs wird (voraussichtlich) digital unterrichtet und ist in fünf größere Themenblöcke gegliedert, was die Vorteile asynchroner und synchroner Lehre miteinander vereint. Jeder Themenblock besteht aus einem einführenden Lehrvideo, einer Auswahl passender Literatur und Quellen, interaktiven asynchronen Diskussionsformaten sowie jeweils einer abschließenden synchronen Zoom-Sitzung. Für jeden dieser fünf Themenblöcke ist eine Arbeitsaufgabe anzufertigen, zu welcher Sie individuelles Feedback erhalten. Die fünf überarbeiteten Aufgaben stellen dann als „Portfolio“ die Bewertungsgrundlage des Kurses dar.

- Trainer/in: Mathias Häußler

- Trainer/in: Tim Kapsreiter

- Trainer/in: Bernadette Mischka

In der Übung zur "Einführung in die Theoretische Philosophie" befassen wir uns mit grundlegenden und klassischen Primärtexten zu den Themen der Vorlesung, also Metaphysik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes und Religionsphilosophie. Dadurch wird der Vorlesungsstoff ergänzt und vertieft und es wird die Fähigkeit zu Verständnis und Analyse philosophischer Argumentationen eingeübt. Es wird zu jeder Sitzung ein Übungsblatt zum jeweiligen Text oder Textabschnitt ausgegeben. Wir werden dann in der Übung den jeweils aktuellen Text anhand der im Übungsblatt gestellten Aufgaben strukturieren und erschließen.

Der Kurs findet digital durch Zoom-Videokonferenzen statt.

|

In der Übung zur "Einführung in die Theoretische Philosophie" befassen wir uns mit grundlegenden und klassischen Primärtexten zu den Themen der Vorlesung, also Metaphysik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes und Religionsphilosophie. Dadurch wird der Vorlesungsstoff ergänzt und vertieft und es wird die Fähigkeit zu Verständnis und Analyse philosophischer Argumentationen eingeübt. Es wird zu jeder Sitzung ein Übungsblatt zum jeweiligen Text oder Textabschnitt ausgegeben. Wir werden dann in der Übung den jeweils aktuellen Text anhand der im Übungsblatt gestellten Aufgaben strukturieren und erschließen. |

|

| Literatur |

Begleitend zu der Übung wird ein Reader mit den Texten bzw. Textabschnitten zur Verfügung gestellt. |

|---|---|

| Bemerkung |

Hinweise zu Belegbarkeit und FlexNow-Anmeldung finden Sie unter der Vorlesung 31105. |

| Voraussetzungen |

Keine |

| Leistungsnachweis |

4 LP werden für das Bestehen der Vorlesungsklausur vergeben, siehe den Kommentar dort. Für 8 bzw. 9 LP ist zusätzlich die Übung zu belegen. Der Leistungsnachweis in der Übung erfolgt durch Präsentation einer eigenständig erstellten Lösung zu einem der Übungsblätter. |

- Trainer/in: Holger Leuz

Sobald schützenswerte Daten über Rechnernetze ausgetauscht werden, müssen sie gesichert werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden neben einem theoretischen Unterbau unterschiedliche Bedrohungen für einzelne Rechner und Kommunikationsnetze sowie entsprechende Gegenmaßnahmen diskutiert und erläutert. Die Studierenden sollen dabei erlernen, wie aktuelle Angriffe und Sicherheitsmechanismen funktionieren und welche Gegenmaßnahmen sich in bestimmten Situationen eignen.

- Trainer/in: Karin Binder

- Trainer/in: Kesdogan Technik

„Jemandem etwas erzählen“ ist ein Prototypus mündlicher Kommunikation, der normalerweise monologisch und nicht medial vermittelt abläuft. Das Ergebnis des Erzählens, die Erzählung, wird normalerweise nicht verschriftlicht. „Erzählungen“ werden aber auch literarische Kurzformen wie Märchen, Anekdote, Kurzgeschichte, Fabel genannt. In der Lehrveranstaltung soll einerseits die sprachwissenschaftliche Analyse beider Erzählungstypen geübt, andererseits sollen die Besonderheiten der mündlichen Erzählung und der literarischen Erzählung im gegenseitigen Vergleich

herausgearbeitet werden. Dies soll durch Impulsreferate der Teilnehmer/innen vonstatten gehen. Um an originale mündliche Erzählungen zu kommen und diese analysieren zu können, wird es nötig sein, dass die Teilnehmer/innen originale mündliche Erzählungen auf Tonträger aufzeichnen und der wissenschaftlichen Diskussion zugänglich machen.

Im Kurs erweitern die Teilnehmer ihre Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeiten in der ukrainischen Sprache. Zudem wird ihre soziokulturelle Kompetenz durch kulturelle Beispiele und Vergleiche mit anderen slawischen Sprachen vertieft.

- Trainer/in: Oksana Turkevych

Umweltlernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, Education for Sustainable Development, ESD) sollen bei den Schüler*innen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln und ihr Wissen über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt erweitern (vgl. LPPLUS 2014). Wie Schülerinnen und Schüler sich Wissen über Umwelt, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen aneignen können und sich mit Normen und Werten auseinandersetzen, um ihre Umwelt zukunftsfähig mitgestalten und schützen zu können, soll im Seminar beleuchtet werden.

- Trainer/in: Christian Gößinger

Kursbeginn: Mi., 14. Juni 2017 - 26. Juli 2017 (= 2. Semesterhälfte)

von 12:30 Uhr - 14 Uhr in R 008

W / P für SP 8 (ab 5. Sem.)

(2 Credits)

Am 13.12.2016 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 10 Jahre alt geworden. In dieser relativ kurzen Zeit hat die Konvention viel bewegt. Wenn Universität und OTH neue automatische Türen einbauen, ist dies ebenso eine Folge der Konvention wie die akustischen Fahrplanauskünfte an neuen Regensburger Bushaltestellen. Dennoch beklagen der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die deutsche Monitoring-Stelle gravierende Umsetzungsdefizite. Folgt man dem Ausschuss, ist das geltende deutsche Betreuungsrecht ebenso konventionswidrig wie der Ausschluss bestimmter geistig Behinderter vom Wahlrecht zum Deutschen Bundestag oder die zwangsweise Unterbringung Demenzkranker in Heimen.

In der Veranstaltung werden die Rechte der Konvention vom Diskriminierungsverbot über die Barrierefreiheit bis hin zur inklusiven Schulbildung behandelt. Außerdem wird es um die Überwachungsmechanismen der Konvention gehen. Im Konversationsübungsteil sollen vor allem Dokumente des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen analysiert werden.

Im Nebenfach/2. Hauptfach Öffentliches Recht kann diese Veranstaltung als "ergänzende Veranstaltung zum europäischen oder internationalen Recht" eingebracht werden. Alternativ ist im Nebenfach/2. Hauptfach Öffentliches Recht a.F. eine Anrechnung als "KÜ: Ausgewählte Probleme des Menschenrechtsschutzes" möglich.

Weitere Details stehen im online-Vorlesungsverzeichnis.

- Trainer/in: Margit Berndl

- Trainer/in: Robert Uerpmann-Wittzack

Vladimir Putin hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch damit legitimiert, dass Russ*innen und Ukrainer*innen ein Volk seien, das die Kyjiver Rusʼ als gemeinsames Erbe teile. Noch am 21. Februar 2022, drei Tage vor dem Angriff auf die Ukraine, betonte er die „Bluts- und Familienbande“, die die Ukrainer und die Russen angeblich miteinander verbänden. Die Geschichte ist komplizierter, als es Vladimir Putin wahrhaben will, der historische Narrative benutzt, um den Ukrainer*innen Souveränität, Geschichte und Identität abzusprechen. Putin verschweigt, dass das von Ukrainer*innen bewohnte Gebiet seit dem Mittelalter eng mit dem übrigen Europa verbunden war. Es gehörte länger zu Polen-Litauen, als es Bestandteil des Zarenreiches beziehungsweise der Sowjetunion war. Anders als es die Ideologen der „Russischen Welt“ suggerieren, kann von einer durchlaufenden Kontinuität der russisch-ukrainischen Zusammengehörigkeit seit der Christianisierung der Kyjiver Rusʼ im Jahr 988 bis heute keine Rede sein. Erst seit 1654 ist die Geschichte der beiden Länder wieder enger miteinander aufeinander bezogen. Die Vereinbarung von Perejaslav 1654, in der sich die ukrainischen Kosaken dem russischen Zaren unterstellten, gilt als der Beginn der Inkorporation der Ukraine nach Russland.

An Schlüsselmomenten der russischen und ukrainischen Geschichte in der Vormoderne wird die Übung zeigen, dass diese Verbindung weder konfliktfrei noch alternativlos, sondern es hat auch andere Möglichkeiten der Kooperation gegeben hat. Die Übung möchte dazu anregen, Diskurse über Russland und die Ukraine als „Brudervölker“ kritisch zu hinterfragen.

Vladimir Putin also legitimised the Russian war of aggression on Ukraine by claiming that Russians and Ukrainians are “one people” who share the Kyiv Rusʼ as a common heritage. As recently as 21 February 2022, three days before the attack on Ukraine, he emphasized the "blood and family ties" that supposedly bind Ukrainians and Russians together. The story is more complicated than Vladimir Putin wants to admit. Putin fails to mention that the territory inhabited by Ukrainians has been closely connected to the rest of Europe since the Middle Ages. It belonged to Poland-Lithuania longer than it was part of the Tsarist Empire or the Soviet Union. Contrary to what the ideologists of the "Russian world" suggest, there can be no question of a continuity of Russian-Ukrainian unity from the Christianization of the Kyiv Rusʼ in 988 until today. Only since 1654 has the history of the two countries again been more closely related. The agreement of Perejaslav in 1654, in which the Ukrainian Cossacks subordinated themselves to the Russian Tsar, is considered the beginning of the incorporation of Ukraine into Russia.

Using key moments in Russian and Ukrainian history in the pre-modern period, the seminar will show that this connection was neither conflict-free nor without alternative. The course aims to encourage critical questioning of discourses about Russia and Ukraine as "brother nations".

Literatur: Kappeler, Andreas: Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Originalausgabe. München 2022 (= C.H. Beck Paperback, Bd. 6284); Plochij, Serhij Mykolajovyč: Die Frontlinie. Warum die Ukraine zum Schauplatz eines neuen Ost-West-Konflikts wurde. Hamburg 2022.

- Trainer/in: Julia Herzberg

Gegenstand des Seminars ist die Auseinandersetzung mit einer nachhaltigeren Entwicklung der Weltgesellschaft für eine sozial-ökologische Transformation. Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse in Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), in Kombination mit kritischen und postkolonialen Perspektiven auf die Nachhaltigkeitsthematik. Im Fokus stehen aktuelle Ungleichheitsverhältnisse, bspw. bestehende nationale Bildungsungleichheiten sowie globale Ungleichheiten. Im Seminar wird eine Auseinandersetzung mit Migration und Rassismus in Bildungsprozessen angestrebt. Eine globale Perspektive wird im Hinblick auf Klimagerechtigkeit eingenommen und u.a. der Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit diskutiert.

- Trainer/in: Johanna Weselek

- Trainer/in: Jörg Zedler

Lässt sich für einen möglichst gelingenden Unterricht alles planen?! Alles lässt sich vielleicht nicht planen, aber ich komme meinem Ziel, einen für alle Kinder möglichst gewinnbringenden Unterricht zu gestalten, mit einer guten Vorbereitung näher! Hier werden im Seminar aufbauend auf der Einführungsvorlesung verschiedene Aspekte der Planungsarbeit, der Durchführung und der Reflexion bearbeitet.

- Trainer/in: Christian Gößinger

|

Lässt sich für einen möglichst gelingenden Unterricht alles planen?! Alles lässt sich vielleicht nicht planen, aber ich komme meinem Ziel, einen für alle Kinder möglichst gewinnbringenden Unterricht zu gestalten, mit einer guten Vorbereitung näher! Hier werden im Seminar aufbauend auf der Einführungsvorlesung verschiedene Aspekte der Planungsarbeit, der Durchführung und der Reflexion bearbeitet. |

- Trainer/in: Christian Gößinger

Der Begriff der Usability suggeriert, dass Medien vor allem dann gut funktionieren, wenn sie als Medientechnologie nicht sichtbar werden und sich nahtlos in den Alltag einfügen. Die Computerkultur operiert häufig mit Begriffen wie ‚ubiquitous computing‘ oder ‚clouds‘, die Medientechnologie und die von ihr benötigte Infrastruktur als immateriell erscheinen lassen. Dieses Seminar diskutiert eine kritische Perspektive auf diese Immaterialisierungsdiskurse und stellt grundsätzlich in Frage, dass sich Medientechnologien verstecken sollten. Es soll die ‚Sperrigkeit‘ der Medien herausgestellt werden, ihre Momente der Unbrauchbarkeit und Irritation, die in unterschiedlichen Aspekten zum Ausdruck kommen: in ungebrauchten Technologien, die sich nicht durchgesetzt haben und niemals in den Alltag integriert wurden, in einer ‚culture of repair‘ (Jackson), die auf dem Bewusstsein für den ständigen Zusammenbruch von Computerinfrastruktur und der Mühen ihrer Aufrechterhaltung basiert, vor allem aber in dem Konzept der Dekonvergenz (vgl. Balbi/Peil/Sapiero), das eine Bewegung des Auseinanderdriftens von Anwendungen statt einer konvergenten Verschmelzung diskutiert und auf die Bruchstellen von Konvergenzprozessen hinweist. Dekonvergenz öffnet den Blick für die vielfältigen Anforderungen und Zumutungen einer neuen Medienkultur: die Synchronisierung von Geräten, das Management von Speichervorgängen gegen permanent drohenden Datenverlust, die Organisation der zahllosen Zugangsmöglichkeiten zu Mediengeräten wie dem Fernsehen, die aus der einfachen Fernsehrezeption eine Wissenschaft für sich gemacht hat. All diese Aspekte machen überdeutlich, dass es Medien gibt und sie alles andere als selbstverständlich und unsichtbar sind. Unusability will damit auf unterschiedlichen Ebenen die Reduktion von Medienhandeln auf Brauchbarkeit in Frage stellen, eine positive Definition von Sperrigkeit liefern und die Aufmerksamkeit auf eine störende, die Erfahrung irritierende und die Wahrnehmung verschiebende Dimension des Medienhandelns richten.

Grundlage des erfolgreichen Abschlusses des Seminars sind Anwesenheit und Beteiligung an der Seminardiskussion, Referat und Hauarbeit.

- Trainer/in: Herbert Schwaab

Das mediale Phänomen Star Trek fasziniert weltweit Generationen von Zusehern. Aus einer US-amerikanischen Low-Budget Science-Fiction-Produktion der späten 1960er Jahre entwickelte sich über die Jahrzehnte eines der größten und erfolgreichsten medialen Franchise-Unternehmen weltweit. Woher aber kommt diese Faszination für „Das Weltall, unendliche Weiten“, für die Erforschung von „Gegenden, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“? Ebenso wie die Schauspieler in der Reihe begeben auch wir uns auf die Suche. Gemeinsam hinterfragen wir, inwieweit hier die Zukunft zur Projektionsfläche kultureller Wertigkeiten, gesellschaftlicher Diskurse und damit einhergehend von sozialen Wandlungsprozessen wird. Welche Utopien werden in STAR TREK kreiert, wo liegt ihr historischer Bezugsrahmen und welche Kritik wurde damit an realen politischen Verhältnissen geübt?

Nach einer Einführung in die Begrifflichkeiten von Science Fiction und Utopie erforschen wir zudem die Darstellung des zukünftigen „Alltags“ auf der „USS Enterprise“. Auch die Beschäftigung mit Fankulturen im Rahmen von sogenannten Star Trek-Conventions und international organisierten Treffen wird Bestandteil des Seminares sein.

- Trainer/in: Barbara Wittmann

Auch aufgrund seiner kontinentalen Randlage steht das mittelalterliche

Nordeuropa vielleicht weniger im Fokus des historischen Interesses als

andere Regionen des Kontinents. Zu Unrecht, denn im Frühmittelalter

entstand in Skandinavien mit der Wikingergesellschaft eine komplexe

Sozialstruktur. Mit ihrer Expansion nach Nordostengland, Irland, Island

und Grönland sowie in den Nordosten Rußlands bis zur Jahrtausendwende

besiedelten und kolonisierten die frühmittelalterlichen Skandinavier

große Teile Nordeuropas und schufen dabei auch weitreichende

Handelsverbindungen. In der Begegnung mit dem Christentum begann sich

ihre Gesellschaft nach 1000 langsam, aber nachhaltig zu wandeln und in

der Folge entstanden im Hochmittelalter christlich legitimierte,

skandinavische Königreiche, die die Integration Skandinaviens in das

christliche Europa markierten.

In der Vorlesung wird ein Überblick über Gesellschaft, Wirtschaft und

Kultur der frühmittelalterlichen Skandinavier und den Wandel der

skandinavischen Gesellschaft durch die Christianisierung gegeben.

Hierbei wird es um Herrschaftsvorstellungen und religiöse Praxis der

Wikinger gehen, ebenso wie um ihr technisches Wissen und ihre

handwerklichen Fähigkeiten. Betrachtet werden außerdem

Bevölkerungsentwicklung, Siedlungsstrukturen, Landwirtschaft und Handel.

Ausgiebig diskutiert werden auch die bei diesem Thema besonders

evidenten Probleme historischer Untersuchung, nämlich der grundsätzliche

Mangel an Schriftquellen, der die Auswertung von Sachquellen – und

damit die Beschäftigung mit den Methoden der Archäologie – unabdingbar

macht, die christlich geprägte Fremdwahrnehmung der Wikinger durch

westeuropäische Chronisten sowie die ebenfalls bereits christlich

geprägte Selbstwahrnehmung in den erst während der Christianisierung in

Skandinavien entstandenen Sagas und Chroniken.

- Trainer/in: Ulf Ewert

- Trainer/in: Sonja Neumeier

- Trainer/in: Frieda Walter

Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:

- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE

- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester

- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik

- Trainer/in: Stephanie Rottmeier

Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:

- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE

- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester

- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik

- Trainer/in: Thomas Neger

- Trainer/in: Stephanie Rottmeier

Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:

- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE

- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester

- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik

- Trainer/in: Thomas Neger

- Trainer/in: Stephanie Rottmeier

Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:

- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE

- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester

- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik

- Trainer/in: Thomas Neger

- Trainer/in: Stephanie Rottmeier

Mi 16-18 Uhr

PT 2.0.9.

Infrastrukturen ermöglichen die (Neu-)ordnung von Räumen. Sie mobilisieren Ressourcen und Arbeitskraft in großem Umfang und verweisen auf die jeweils zeitgenössischen Herrschaftsverhältnisse und Zukunftsvorstellungen. Durch sie lassen sich lange Distanzen überwinden sowie Mangel und Überfluss an Menschen und Gütern ausgleichen. Sie entwickeln auf diese Weise eine starke gesellschaftliche Gestaltungskraft. Die Übung widmet sich diesen Aspekten in Bezug auf das Russländische Reich. In einem ersten Schritt stehen Infrastrukturen als Integrations- und Herrschaftsmedien im Mittelpunkt. Die Übung fragt, wie es dem Zarenreich gelang, militärische, politische oder ökonomische Überlegenheit gegenüber der indigenen Bevölkerung in Sibirien und benachbarten Herrschaftsräumen in dauerhafte Macht zu verwandeln. Wie wurden schwer erreichbare Gebiete in der arktischen Tundra, in der Steppe oder auf Kamčatka erschlossen, welche technischen, kommunikativen und administrativen Mittel standen zur Verfügung, um militärische Stützpunkte oder neu gegründete Städte zu versorgen? In einem zweiten Schritt wird der Zusammenhang von Infrastrukturen und sozialen Praktiken untersucht. Inwieweit trugen sie zur Mobilität und Migration sowie Wissensaustausch und Handel bei? Wie wandelten oder verfestigten sich durch sie soziale Hierarchien?

Während die bisherige Forschung insbesondere Infrastrukturen im 19. und 20. Jahrhundert untersucht hat, stellt die Übung „vormoderne“ Infrastrukturen in den Mittelpunkt. Die Bedeutung von Seewegen, Häfen, (Wasser-)Straßen sowie dem Postwesen stehen im Zentrum. Mit diesen Themen bewegt sich die Übung an der Schnittstelle von Technik-, Wirtschafts- und Umweltgeschichte, in die die Übung gleichfalls Einblicke geben wird.

Literatur:

Dittmar Dahlmann, Sibirien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn 2009.

Jens Ivo Engels; Julia Obertreis (Hrsg.), Themenheft Infrastrukturen von Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 1/2007.

Sebastian Gießmann, Die Verbundenheit der Dinge. Eine Kulturgeschichte der Netze und Netzwerke, Berlin 2014.

Per Högselius; Arne Kaijser; Erik van der Vleuten, Europe’s Infrastructure Transition. Economy, War, Nature. Basingstoke 2015.

Nancy Shields Kollmann, The Russian Empire 1450-1801. Oxford 2017.

Dirk van Laak, Infra-Strukturgeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 27, 2001, 367–393.

Leistungsnachweise: Mitarbeit und Referat

- Trainer/in: Julia Herzberg

- Trainer/in: Agnes Rugel

- Trainer/in: Sandra Reimann

Schwurbeleien, Querdenken, Fake News und Verschwörungen sind spätestens seit dem Erstarken des Populismus in Europa und den USA wieder in aller Munde. Wenn die Lügenkaskaden auf Donald Trumps Twitter-Account, die Leugnung des menschengemachten Klimawandels oder andere antidemokratische Konspirationen derzeit in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann hat das damit zu tun, dass diese Formen des Wissens seit den 1950er Jahren nicht mehr als legitim gelten, aber in unserem digitalen Zeitalter umso schnell verbreitet werden und sichtbar sind. Konspirationen blicken jedoch auf eine lange Tradition zurück, die von antisemitischen Fiktionen und alternativen Erzählungen über die Mondlandung bis hin zu den pseudowissenschaftlichen Theorien der Prä-Astronautik reicht.

Mit Blick auf die spanische Moderne und Postmoderne unterscheiden wir im Seminar zwischen zwei Kategorien: den Theorien selbst und ihrer bewussten Inszenierung in der Fiktion. In diesem Sinne wird der erste Schritt des Seminars den Verschwörungstheorien selbst gewidmet sein, die in der spanischen Gesellschaft kursieren. Anhand einiger Beispiele werden wir versuchen, mithilfe narratologischer Ansätze zu analysieren, wie diese Erzählungen von Paralleluniversen genau funktionieren und dabei feststellen, dass ihre Argumentationsstruktur über die Jahrhunderte nahezu unverändert geblieben ist: sie operieren mit Metaphern, erzählen ihre Geschichte meist vom Ende her und versuchen eine kleine Gruppe oder einzelne Individuen für komplexe Sachverhalte verantwortlich zu machen. In einem zweiten Schritt konzentrieren wir uns auf Serien, Filme und Literaturen, die Verschwörungsszenarien im Rahmen von Fiktionen inszenieren. Dieses Phänomen erfreut sich derzeit in der spanischen Kunst und Kultur einer besonderen Beliebtheit.

- Trainer/in: Niklas Schmich

Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.

Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.

Voraussetzungen

- Vorlesung Multimedia Technology

- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung

- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D

Leistungsnachweis:

- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden

- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit

- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.

Lerninhalte:

Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:

- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs

- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene

- 3D-Objekte in Augmented Reality

- Trainer/in: Martin Brockelmann

Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.

Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.

Voraussetzungen

- Vorlesung Multimedia Technology

- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung

- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D

Leistungsnachweis:

- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden

- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit

- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.

Lerninhalte:

Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:

- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs

- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene

- 3D-Objekte in Augmented Reality

- Trainer/in: Martin Brockelmann

Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.

Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.

Voraussetzungen

- Vorlesung Multimedia Technology

- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung

- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D

Leistungsnachweis:

- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden

- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit

- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.

Lerninhalte:

Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:

- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs

- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene

- 3D-Objekte in Augmented Reality

- Trainer/in: Martin Brockelmann

Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.

Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.

Voraussetzungen

- Vorlesung Multimedia Technology

- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung

- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D

Leistungsnachweis:

- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden

- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit

- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.

Lerninhalte:

Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:

- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs

- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene

- 3D-Objekte in Augmented Reality

- Trainer/in: Martin Brockelmann

Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.

Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.

Voraussetzungen

- Vorlesung Multimedia Technology

- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung

- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D

Leistungsnachweis:

- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden

- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit

- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.

Lerninhalte:

Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:

- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs

- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene

- 3D-Objekte in Augmented Reality

- Trainer/in: Anton Alesik

- Trainer/in: Martin Brockelmann

Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.

Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.

Voraussetzungen

- Vorlesung Multimedia Technology

- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung

- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D

Leistungsnachweis:

- (Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden )

- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit

- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.

Lerninhalte:

Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:

- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs

- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene

- 3D-Objekte in Augmented Reality

- Trainer/in: Anton Alesik

- Trainer/in: Martin Brockelmann

In diesem Seminar lernen wir verschiedene Motivationstheorien kennen

Jeden Mittwoch 8- 10 Uhr im PT2.0.5

Das Seminar richtet sich in erster Linie an Psychologiestudierende im Bachelorstudiengang (PSY-M13.2) kann aber auch gerne von Nebenfachsstudierenden (z.B.: EDU-M10.0, EDU-M14.0) und Lehramtsstudierenden (Wahlbereich Modul W5) besucht werden.

Bitte hier auch noch schnell anmelden und dann einfach in der ersten Stunde kommen.

aktuell 30 Personen auf der Nachrückliste

- Dozentin: Nicole Gruber

Umweltlernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, Education for Sustainable Development, ESD) sollen bei den Schüler*innen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln und ihr Wissen über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt erweitern (vgl. LPPLUS 2014). Wie Schülerinnen und Schüler sich Wissen über Umwelt, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen aneignen können und sich mit Normen und Werten auseinandersetzen, um ihre Umwelt zukunftsfähig mitgestalten und schützen zu können, soll im Seminar beleuchtet werden.

- Trainer/in: Christian Gößinger

- Trainer/in: Veronika Preisinger

Umweltlernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, Education for Sustainable Development, ESD) sollen bei den Schüler*innen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln und ihr Wissen über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt erweitern (vgl. LPPLUS 2014). Wie Schülerinnen und Schüler sich Wissen über Umwelt, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen aneignen können und sich mit Normen und Werten auseinandersetzen, um ihre Umwelt zukunftsfähig mitgestalten und schützen zu können, soll im Seminar beleuchtet werden.

- Trainer/in: Christian Gößinger

- Trainer/in: Simon Lermer

- Trainer/in: Franziska Wagner

YouTube ist nur eine von vielen Plattformen einer neuen Medienkultur, die die Distribution und den Zugang zu audiovisuellen Inhalten radikal verändert hat. Die Hoffnung, einen Film oder eine Fernsehserie wiederzusehen, war früher einzig abhängig von der Willkür eines Senders. Heute ist die Erfüllung dieses Wunsches nur einen Click entfernt, der Nimbus einer seltenen Erfahrung verliert sich jedoch in dem Gleichmut, die eine Kultur der ständigen Verfügbarkeit auslöst. Dieses Seminar erforscht die unterschiedlichen Plattformen, Online-Archive, Mediatheken und ihre Effekte nicht nur auf die Wahrnehmung audiovisueller Inhalte, sondern auch auf die Medienwissenschaft selbst, die ihr einst flüchtiges Untersuchungsmaterial jetzt in der aufbereiteten, handlichen Form kurzer Clips geboten bekommt: Theorien und Konzepte werden, so ist anzunehmen, heute auf einer völlig anderen Grundlage entwickelt, ebenso kann die medienwissenschaftliche Lehre auf eine große Auswahl von Clips zurückgreifen. Das Seminar will auch die Auswirkungen auf die Ästhetik neuer audiovisueller Inhalte untersuchen, beispielsweise die Veränderung der Erzählform von Filmen, die sich aus dem über Videoplattformen erworbenen Wissen über audiovisuelle Inhalte ergeben. Ebenso beschäftigt es sich mit den Inhalten selbst, die für Plattformen gestaltet oder bearbeitet werden, beispielsweise Musikclips, Videoclips oder Formen der Selbstpräsentation und der Alltagsinszenierung auf der Plattform YouTube. Es untersucht nicht nur die von Videoplattformen ermöglichte Kreativität der Nutzer, sondern auch die Formatierung dieser Kreativität durch die technologischen Implikationen digitaler Medien.

- Trainer/in: Herbert Schwaab

Während der wöchentlichen Seminarzeit (Mo 10:15-11:45) ist die virtuelle Anwesenheit aller Teilnehmer*innen im Netz erforderlich (Zoom, Link folgt in der Woche vor Seminarbeginn per Mail).

Die Seminaraufgabe besteht in einer wöchentlichen Forschung zu Memes, die in Gruppen durchgeführt wird. Als abschließende Prüfungsleistung ist bis 30.9.2020 eine Hausarbeit zu schreiben (BA: 25.000, MA: 40.000 Zeichen). Die Themenabsprachen erfolgen im Laufe des Semesters.

Die massenhafte Verbreitung von (Miss-)Information über Kommunikationsnetzwerke ist derzeit ein Phänomen, das die weltweite Pandemie Sars-Cov-2 (Covid-19 oder "Corona"-Virus) begleitet. Ein biologisches Virus trifft hierbei auf die Viralität, die moderne Mediennetzwerke erheblich prägt. Die Rolle der "viral propagation – the repeated transmission of a message or idea via peer-to-peer dissemination" (Yeo 2013: 273) - lässt sich dabei für eine Vielzahl von Massenmedien untersuchen. Aber auch die Natur von Viren selbst – biologische als Thema von Massenmedien und elektronische als 'Umformung' massenmedialer Informationsübermittlung - reicht medienhistorisch bis weit vor den Beginn der Netzwerkgeschichte zurück, wird vor allem in dieser aber zu einem zentralen Begriff. Ausgehend von diesen drei Bausteinen – Viren als Thema, Viren als Form medialer Verbreitung und Viren als 'Hemmnis' von Informationsfluss – soll im Seminar eine Mediengeschichte der Viralität in den und durch die Netzmedien nachgezeichnet werden. Ziel ist es zum Ende des Seminars die aktuelle Informationslage zum Corona-Virus, die die WHO auch als #Infodemic bezeichnet hat, medienhistorisch einordnen und analysieren zu können.

Yeo, T. E. Dominic (2013): Viral Propagation of Consumer- or Marketer-generated Messages. In: Belk, Russel W. und Rosa Llamas (Hrsg.): The Routledge Guide to Digital Consumption. Abingdon: Routledge. S. 273-284.

- Trainer/in: Laura Niebling

An Facebooks Metaverse ist nichts neu: nicht sein Begriff, nicht seine Technologie und vor allem nicht sein Konzept. Vielmehr ist die Zukunft, auf die der inzwischen ‚Meta‘ genannte Konzern hinarbeiten will, schon viele Male diskutiert, getestet und verworfen worden. Wie kommt es also zum jüngsten Hype? Und was steckt hinter der langen Begeisterung für die Idee von virtuellen Welten? Unter einem Metaversum versteht man verknüpfte, digitale Raumkonzepte, die auf dem Internet basieren und in der Regel über Virtual-Reality-Technologie zugänglich sind. Vorläufer dieser Form fiktiver Welten sind Games wie das MMORPG ‚Habitat‘ (1985) und Onlineplattformen wie ‚Second Life‘ (2003), zugleich fundiert das Verständnis virtueller Räume wesentlich auf Filmen wie ‚Matrix‘ (1999) oder ‚Ready Player One‘ (2018), die zudem auch in Bezug auf die Visual Effects prägten, welche Vorstellungen von virtuellen Welten entstehen sollten. Aber VR- und AR-Konzepte reichen heute längst bis in die postdigitale Arbeitswelt hinein – der Gesamtkomplex virtueller Welten macht damit ein breites Feld von Unterhaltungsmedien bis Arbeitsmedien in vielen Formen und Formaten auf. Das Seminar soll erste medientheoretische Grundlagen vermitteln, um virtuelle Welten zu analysieren und zu diskutieren. Verschieden Konzepte virtueller Welten werden vorgestellt, Begriffe wie Virtualität und Immersion, aber auch aktuelle technokulturelle Phänomene wie NFTs und Blockchains besprochen und zeithistorisch eingeordnet.

- Trainer/in: Laura Niebling

Virtueller Ersatz für das Schwarze Brett!

Ich werde über das Nachrichten-Modul dieses "Kurses" mit allen (eingetragenen) Pharmazie-Studenten kommunizieren!

(--> Die Nachrichten werden dann an die universitäre eMail-Adresse weitergeleitet!)

Ich empfehle allen Pharmazie-Studenten des Hauptstudiums, sich hier einzutragen (und die Uni-eMail-Adresse regelmäßig zu prüfen)!

Viele Grüße

Christoph Dorn

- Trainer/in: Christoph Dorn

Mit Begriffen wie „Pictorial Turn“ oder „Iconic Turn“ wird seit den 1990er-Jahren eine Fokusverschiebung zu visuellen Medien umschrieben, die nicht nur eine redensartlichen „Bilderflut“ in Folge der Entwicklung neuer Medien, etwa Internet oder Fernsehen, umschreibt, sondern vor allem einen sich verändernden Umgang mit Bildern. Die daraus resultierende, sog. Visual Culture ist vor diesem Hintergrund ein bedeutsamer Forschungsbereich der Medienwissenschaft und bildet zudem eigenständige Schnittstellen zu vielen gegenstandsverwandten Fachdisziplinen, die sich ebenfalls mit Bildern beschäftigen. Dieser große Komplex der Bildforschung lässt sich am besten über einzelne Themen erarbeiten – beispielsweise an der in vielen Ländern der Welt gerade ubiquitär vorhandenen, aber häufig im Alltag kaum beachteten Bildgattung der Warnschilder. Das Seminar führt in die Visual Culture sowie die Visual Studies (in und entlang der Medienwissenschaft) ein und fragt, unter welchen Bedingungen sich eine Visual Emergency Culture medientheoretisch ausbildet und wie sich diese beforschen lässt.

- Trainer/in: Laura Niebling

Kursbeschreibung Vorlesung: „Was ist der Mensch“? – Literatur und Anthropologie. Do 10-12 Uhr (Prof. Dr. Jürgen Daiber)

Die Vorlesung beginnt am 23.04;

Jeden Donnerstag (09:00 Uhr) werden die Folien zur jeweiligen Sitzung hochgeladen. Diese Folien sind mit einem erläuternden Kommentar versehen, der die Inhalte kurz zusammenfasst. Falls Fragen zu den Sitzungen/zu den Folien auftauchen sollten, können Sie sich per Email an Herr Prof. Dr. Daiber wenden (im Notfall ist auch eine Kontaktaufnahme in den Telefonsprechstunden am Mittwoch, 13-14 Uhr möglich). Die Fragen und Antworten werden in einem Dokument (anonym) gesammelt und auf GRIPS für alle zur Verfügung gestellt.

- Dozent: Jürgen Daiber

- Dozent: Eva Reitberger

Die Einführungsvorlesung richtet sich v.a. an Studierende, die erste

Einblicke in die Epoche des Mittelalters erlangen möchten. Ziel der

Veranstaltung ist es, ‚große‘ erzählende Überblicke über politik-,

religions-, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge zwischen

Spätantike und Hochmittelalter mit vertiefenden Detailanalysen,

Forschungs- und Quellenfragen zu kombinieren. Sei es der Gang nach

Canossa (11. Jh.), die Übersetzung des Korans ins Lateinische von Petrus

Venerabilis (12.Jh), die Gründung der Universität Paris (12. Jh), der

Ausbruch der Pest oder der Erlass der Goldene Bulle durch Kaiser Karl IV

(14.Jh): In den einzelnen Vorlesungssitzungen sollen einerseits

„prominente“, manchmal aber auch auf den ersten Blick eher unbekannte

und vermeintlich periphere Ereignisse herausgegriffen und vorgestellt

werden, von denen langfristige Wirkungen ausgingen bzw. von denen

ausgehend sich Zusammenhänge mittelalterlicher Geschichte besonders gut

erklären lassen.

- Trainer/in: Sonja Neumeier

- Trainer/in: Jenny Oesterle

- Trainer/in: Frieda Walter

- Trainer/in: Sonja Neumeier

- Trainer/in: Jenny Oesterle

- Trainer/in: Frieda Walter

Im 18. Jahrhundert begann Russlands europäisches Zeitalter. Zaren wie Peter I. und Katharina II. verstanden die Annäherung an Westeuropa als Fortschritt. Mit der Öffnung nach Europa drangen auch aufklärerische Ideen wie der Lobpreis der Vernunft, Freiheit, Vorstellungen von der Erkennbarkeit der Natur und der Zweifel an überkommenen Gewissheiten in das Zarenreich ein. Statt jedoch die russische Aufklärung als bloße Übernahme einer intellektuellen Strömung nordwesteuropäischer Provenienz anzusehen, ist es sinnvoller von einem Kommunikationsprozess zu sprechen, zu dem wechselseitiges Lernen sowie Missverständnisse gleichermaßen gehören. Die Vorlesung nimmt Russland im Zeitalter der Aufklärung daher von zwei Seiten in den Blick. Zum einen stellt sie dar, wie das Zarenreich in den Augen europäischer Aufklärer zum zivilisatorischen Projekt werden konnte. Zum anderen versteht sie die Aufklärung in Russland auch als russischen Selektionsprozess, in denen aufklärerische Ideen auf fruchtbaren Boden fallen konnten, andere geflissentlich ignoriert wurden. Sie fragt, von welchen Bevölkerungsgruppen die Aufklärung getragen wurde und ob die Obrigkeit eher als Schrittmacher oder als Hemmschuh zu gelten hat. In einem dritten Schritt soll gefragt werden, ob die Aufklärung zur „Europäisierung“ Russlands beigetragen hat, beziehungsweise inwieweit sie dort an ihre Grenzen stieß.

Literatur: Renner, Andreas, Russland: Die Autokratie der Aufklärung, in: Alexander Kraus/Andreas Renner (Hg.), Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung jenseits der Zentren, Frankfurt, New York 2008, S. 125–142; Schippan, Michael, Die Aufklärung in Russland im 18. Jahrhundert, Wiesbaden, 2012.

- Trainer/in: Julia Herzberg

Vor 150 Jahren, am 20. Oktober 1874, wurde Charles Edward Ives in

Danbury, Connecticut, geboren. Heute gilt er zwar nicht mehr als Vater

der amerikanischen Musik, aber sicherlich als jemand, der dem

Komponieren um 1900 im Anschluss an europäische Vorbilder eine

eigenständig-eigenwillige, modernistische Note verliehen hat. In

direkter Zeitgenossenschaft Arnold Schönbergs entwickelte der als

Versicherungsunternehmer im Hauptberuf tätige Ives eine eigene Vision

von Musik, die konzeptionell, satztechnisch und ideell weit über

tradierte Formen hinausführte. Dabei ist seine Musik kaum unter einfache

und gewohnte Begriffe von Kunstmusik zu bringen; eher entzieht sie sich

der auch in der Musikwissenschaft lange Zeit üblichen Kategorisierung.

Die Vorlesung möchte den ungewöhnlichen Lebens- und Schaffensweg des

Komponisten nachzeichnen, ihn in Bezug zu seinem kulturellen Umfeld in

den USA setzen, experimentelle und traditionelle Elemente identifizieren

und dabei die Bedeutung für die Musik des 20. und 21. Jahrhundert

freilegen.

- Trainer/in: Gregor Herzfeld

- Trainer/in: Magdalena Daller

Englisch: Early Christianity and the Religious World of Antiquity

Umfang: 2 SWS

Lehrperson: Prof. Dr. Andreas Merkt

Zeit: Do 16-18 Uhr (c.t.)

Raum: ZH 2